究極の米焼酎を造るぞ!Project

2001年3月20日、4月5日

仕込、蒸留

| 3月20日。 この日は踊りの日です。 踊りというのは、酒母が出来たあと本格的な仕込をしますが、最初の仕込である初添(はつぞえ)の翌日のことです。この日は仕込はせず、酵母の純粋培養を目的とします。 踊りの翌日が仲添(なかぞえ)といって、2回目の仕込、その翌日が留添(とめぞえ)で3回目の仕込となります。 |

|

醪(もろみ) 前日が初添だったので、その翌日の踊りの状態です。 |

|

麹(こうじ) 踊りの翌日仲添のために準備してある麹です。麹蓋で造った麹で、塗破精にならず、きれいに食い込んだ素晴らしい麹になっています。 |

|

仕込タンク 清酒の酒母を造るタンクを使って少量の仕込をしました。 |

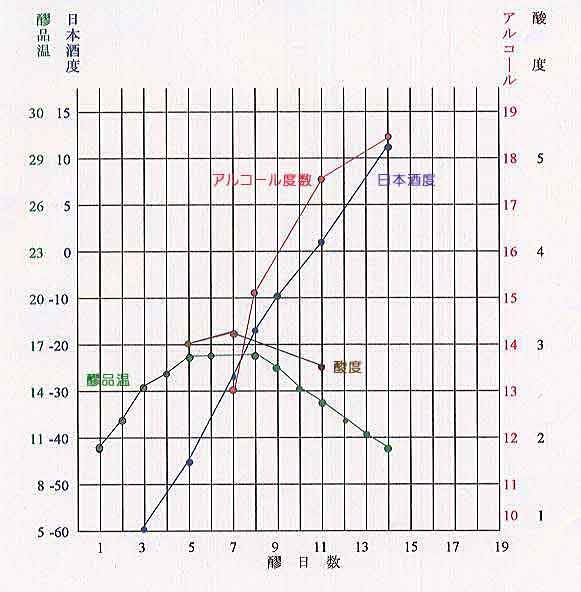

| 4月5日。 これまでの醪のデータをグラフにしてあります。 日本酒度は通常、醪日数の浅い頃はボーメ度で表示し、ある程度切れてくると日本酒度で表すのですが、ここでは、最初から日本酒度で表示してあります。 参考までに、ボーメ度1は、日本酒度−10です。 |

| 醪日数15日目で蒸留をしました。 グラフでは14日目までを表示してあります。 グラフで見ると解りますが、最終のデータは、

|

|

醪タンクの外観 醪の温度上昇を抑える目的で、タンクのまわりに、ホースを巻きつけて水を通し、温度管理をします。 |

|

蒸留直前の醪の様子 原料米の山田錦はよく融けています。 |

|

蒸留器 仕上がった醪をホースで蒸留器に入れているところです。 |

|

蒸留開始 いよいよ「天の狼」の蒸留を開始します。 |

|

蒸留時の醪温度 蒸留圧力を通常より上げていますから、醪の温度も高くなります。 |

|

蒸留直後の原酒 蒸留後タンクに原酒を入れて3ヶ月ほどこのままの状態でおきます。 |

| 参考資料 | |

| 蒸留直前の醪温度 | 10℃ |

| 蒸留開始時刻 | 4月5日午前11時35分 |

| 蒸留終了時刻 | 4月5日午後 1時40分 |

| 初留のアルコール度数 | 72.8% |

| 末垂れカット時アルコール度数 | 20.5% |

| 垂れ総量 | 43%換算 177リットル |

| 平均蒸留醪温度 | 70℃ |

| 私にしては早起きの8時起床で、小松酒造さんまで出掛けました。 予定通り午前11時少し前に到着し、蒸留に関しての打ち合わせの後、天の狼の醪を蒸留器へポンプを使って入れます。 醪が全部入ったら、蒸気を出して醪を温めていきます。 その後、真空ポンプを回して、蒸留器内の圧力が50cmHgになるよう調整し、その状態を保持すると、醪温度が65℃くらいで垂れが始まりました。 早速、初留をサンプリングし利いて見るとエステル臭があるものの意外と柔らかい感じで、甘味が出ていて質の良い焼酎になる予感。 この時点でのアルコール度数が72.8%とかなり高めで、つい笑みがこぼれます。 途中、真空ポンプを操作して、圧力を調整しながら、午後1時40分頃末垂れを利き酒してみると、味がなくなってきており、雑味が出始めてきたので、ここで蒸留終了としました。 末垂れアルコール度数が、20.5%と高めなので、もう少し蒸留すれば、量も増えて良いのですが、酒質を重視して造る「天の狼」としては妥協をせず、あっさりここで蒸留終了。 蒸留した原酒は、タンクの中に入れて、含まれているフーゼル油を網で掬いとります。冷えてくるとフーゼル油は浮いて出てきます。 このまま3ヶ月ほどタンクに入れておき、ガスが抜けるのを待ち、7月頃穴倉へカメにて貯蔵です。 1年後利き酒してみて、納得いく熟成が行われていれば出荷。まだであればもう1年おきます。 |

バックナンバー

| 2000年12月 | 「天の狼」Projectについて |

| 2001年 3月 | 酒母仕込 |

mail mo-ca@sannet.ne.jp